.jpg)

郑若麟近照

常常有人问我,你常驻巴黎超过20年,如今离开法国后,你对法国有何印象?我总是回答说:一言难尽啊……

确实,法兰西共和国是欧洲乃至世界上一个备受瞩目的国家,人口仅为中国的二十分之一,但却在诸多领域与中国并驾齐驱:都是联合国安理会常任理事国,都是核大国,都是文学领域的“超级大国”——我们有曹雪芹、法国有维克多·雨果,我们有鲁迅、法国有让-保尔·萨特;都是科技大国——中国古有造纸术、印刷术、指南针和火药四大发明,法国直到上个世纪还有“新四大发明”(跑得最快的高铁、飞得最快的超音速协和式客机、技术最先进的核电和最早普及的民用互联网Minitel);都是美食大国——无论中华厨艺还是法兰西大餐,都备受世界推崇。

不过,我印象最深的,却是法兰西民族以及我诸多的法国朋友。坦诚来讲,我最注重人生友谊的岁月,是在法国度过的。因此,我似乎有着更多的法国朋友。他们对我的帮助、影响是巨大的。他们大多才华横溢、为人正直善良,虽然政治理念各异,但都对中国怀有浓厚的兴趣和诚挚的友情。

2002年7月,作者出席朋友家宴期间与时任法国国防部长阿利奥-马里(右二)、前外交部长韦德里纳(左一)、著名电视新闻主持人多米尼克·布隆贝尔热一起交谈。

首先浮现在脑海里的,是已经逝世的两位年长于我的先辈。

第一位是米歇尔·卢瓦(Michelle Loi),一位因研究鲁迅而闻名的汉学家。我是在北京结识她的,当时我还是《中国青年报》的记者。那是1985年前后,一个偶然的机会,我听说有一位酷爱鲁迅、毕生致力于将鲁迅文学作品翻译成法文的教授正在中国访问。她为了表达对鲁迅的崇敬和对《阿Q正传》的喜爱,特意将自己的中文名取作“鲁阿”。

鲁阿是一位非常热情、充满善意的法国人。她很晚——大约33岁——才开始学习中文,当时她已经是一位功成名就的大学教授。但她信仰共产主义,是法共党员。上世纪50年代末,中国共产党领导的中华人民共和国已经屹立于东方。对外,中国人民志愿军在朝鲜打败了美帝,震动全球;对内,中国正在进行着轰轰烈烈的社会主义改造,民众生活水平在迅速改善,而国家则在工业化的道路上迅猛发展。这时,包括鲁阿在内的法国左翼青年开始对中国产生浓烈的兴趣。而中国文学对于鲁阿来说又是一个无法拒绝的巨大宝藏,因此她决定学习中文,研究中国文学。她师从著名的比较文学教授勒内·艾田蒲(René Etiemble),1970年即凭以中国白话诗歌为主题的论文获得博士学位。翌年,鲁阿第一次来到中国。很快,鲁阿被鲁迅所吸引,成为研究和翻译鲁迅作品的专家。她组建并指导着一个“鲁迅小组”,发誓要把鲁迅的小说、诗歌、杂文等尽可能地介绍给法国读者。

采访时我发现,鲁阿对鲁迅的热爱完全是发自内心的。她坚信,鲁迅精神不仅对中国人是一个启蒙之源,即便对于法国人来说,“阿Q精神”也具有警世之含义。鲁迅的反权威主义、反教条主义一度成为法国60年代末学生运动的精神支柱。事实上,上世纪60—70年代,鲁迅在法国风行一时,鲁阿的贡献不可抹杀。鲁阿始终坚定地站在捍卫中国的立场上,她与《毛主席的新衣》一书作者彼埃尔·利克曼有关中国的争议在法国曾轰动一时。

当听我谈到家父郑永慧是一位法国文学翻译家时,鲁阿便执意要结识我父亲。她与我父亲促膝长谈,共同语言甚多,彼此想见恨晚。在阅读了我父亲翻译的法国诸多文学大师的作品后,她郑重地向法国政府提出申请,为我父亲颁发翻译奖,而且执意要求法国政府出面专门邀请我父亲到法国进行文学考察。

后来我到法国留学、工作,与鲁阿一直保持着密切交往。她曾邀我家宴,我发现这是一个非常朴实、简洁的法国知识分子家庭,住在巴黎郊区“穷人”聚集的奥贝维利埃市,过着极其简朴的物质生活,但同时又有着极其丰富的精神生活……家里的藏书后来在鲁阿逝世后赠送给一所大学的图书馆。我在她身上看到的是一位平凡而伟大的、真正的左翼知识分子的缩影。

鲁阿给予我的一个启示,就是中国文学——从古典到现代——完全可以与世界最璀璨之精华相媲美,这就是为什么她以毕生精力致力于鲁迅作品的法语翻译,直到2002年离世。鲁阿为中法友谊作出了杰出贡献。将鲁迅这样伟大的、象征着中华民族灵魂的作家介绍给具有文学天赋的法兰西民族,是拉近两国人民心灵的一条捷径。鲁阿为此付出了毕生的精力。

法国学者、作家扎维耶·瓦尔特

另一位我始终难以忘怀的法国朋友,是“寂寂无名”却又“大名鼎鼎”且著作等身的学者、作家扎维耶·瓦尔特(Xavier Walter)。说他“寂寂无名”,是因为你在维基百科等工具书里根本找不到他的名字;说他“大名鼎鼎”,则是因为法国学术界都知道,著名政治家和学者阿兰·佩雷菲特(Alain Peyrefitte)有一位“捉刀人”,法语叫“Nègre”,也就是某种意义上的“代笔”,他就是瓦尔特。

在中国,“捉刀人”一说是很罕见的。但在西方,这却是一个常用词。瓦尔特本来是一位记者兼作家,经常在《费加罗报》上撰文发声。后来佩雷菲特成为该报的主管后,瓦尔特与佩雷菲特达成协议,转而成为佩雷菲特的助手,协助他撰写新著,其中相当一部分涉及中国。从此,瓦尔特在公众场合“失踪”了,进入了幕后的文字世界。瓦尔特并非中国问题专家,他当时只是通过对西方历史上去过中国并撰写了文章、书籍的欧洲人的材料进行整理,根据佩雷菲特的需要而撰写成书,最后由佩雷菲特修改后署名出版。

瓦尔特坦承,多亏了佩雷菲特,他才发现了中国这个“精神王国”。从1987年开始,瓦尔特经常前往中国,而且一直在深入研究中国。事实上,他很快就将中国视为自己的“灵魂乐园”,视为寻求、认识、理解和发现真理的“思想黄金国”。但他也告诉我,佩雷菲特对于“捉刀人”的存在是非常谨慎的。他与佩雷菲特几乎没有一起公开参加过公众活动。佩雷菲特也仅仅为瓦尔特在他还活在世上时出版的第一本书《约翰·巴罗,一个英国人在18世纪的中国》撰写过序言(约翰·巴罗是英王特使马戛尔尼的助手)。两人的公开关系仅此而已。

但事实上,两人的关系却是非常深的。瓦尔特在佩雷菲特逝世后专门撰写了一本书——《有关中国、法国和其他地区的编年史:1979—1999年》,里面详尽回忆了他与佩雷菲特20年的交往与合作。在书中,瓦尔特专门说明,当他提及佩雷菲特的某本书,并在书名前加上一个星号的话,就说明这本书是佩雷菲特在他的合作下完成的。我仔细统计了一下,一共有九本,其中有五本是涉及中国的,包括我们都很熟悉的《停滞的帝国》《文化之间的冲突》《中国悲剧》《中国已经觉醒》等。

瓦尔特一生撰写、出版了大量的书籍。他曾赠送了一本厚达596页的《北京终点站》给我,作为我们第一次相遇的纪念。这本书介绍了20世纪初一位法国旅行者来到北京后所看到的一切,非常引人关注。除此之外,我手头还有瓦尔特的多部著作:《河马之旅》《中国传教士的第三次死亡》《有关中国的小故事》《孔子是否在等待耶稣》等。

在瓦尔特整理或亲自撰写的有关中国的书中,他一直是用赞赏和崇敬的态度来理解与介绍中国和中华民族的。他热爱中国。在他家里,摆满了他从中国带回来的各种各样的纪念品,从瓷器、国画、文房四宝到红木摆饰,应有尽有。正是因为他从心底里对中国充满感情,因此他的著作往往能够打动读者。读过他的书的人,很多都会成为热爱中国的“业余汉学家”。

可惜,瓦尔特不幸患了癌症。当时,瓦尔特本来与我约好,翌日我会到医院去看他,陪他聊聊天。但当我到达时却获悉,他已经平静地去了天国(他是一位虔诚的基督教徒)。愿他安息!

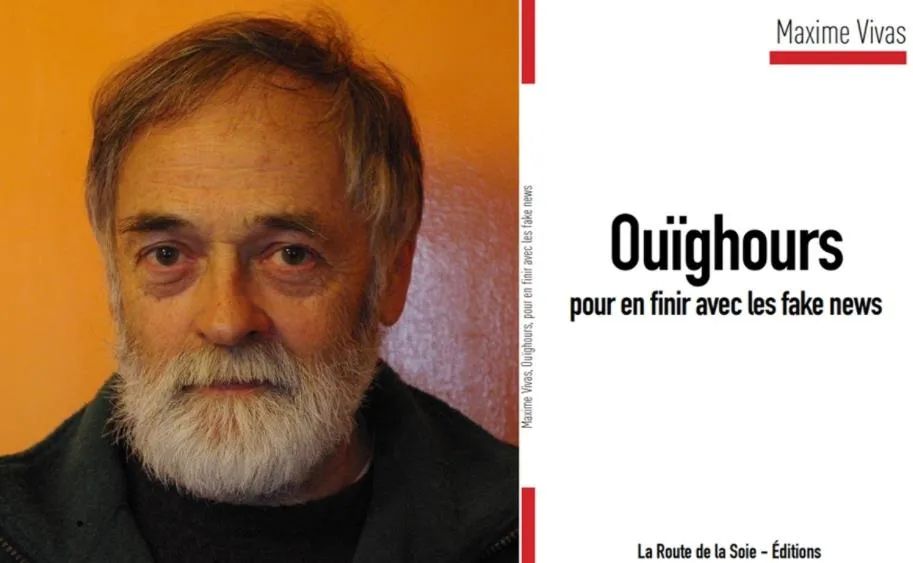

第三位我想聊一聊的挚友,叫马克西姆·维瓦斯(Maxime Vivas)。维瓦斯在中国有一定知名度,因为王毅外长在2021年的全国两会记者会上提到过他和他的有关新疆的书,称赞他勇敢地用真相驳斥了西方媒体的谎言。

我与维瓦斯是在2008年奥运火炬在巴黎传递受阻时相识的。当时,法国有一个反华组织“记者无国界协会”(Reporters sans frontières),在奥运火炬来到巴黎时,从比利时等第三国用大巴运送了一批反华人士到巴黎来抗议北京奥运。而恰好这一年维瓦斯出版了《“记者无国界”组织不为人知的一面》一书,专门揭露这一组织从美国中情局领取资金的事实。当时法国各大媒体的主要记者编辑几乎人人都买来阅读,都想了解该组织的内幕。据我了解,读过此书的记者编辑们几乎都赞不绝口,纷纷推荐此书获当年新闻图书奖。然而问题在于,“记者无国界”组织的势力极其强大,任何法国媒体都不敢得罪它,几乎没有一家主流媒体敢于报道维瓦斯的书。这就形成了一个极为奇特的现象:这本书,法国媒体尽人皆知,法国普通民众却闻所未闻;书的作者,在法国媒体界大名鼎鼎,却在法国民众中寂寂无名。我当时了解到维瓦斯会参加法共《人道报》节,于是我也就赶去了,果然在活动现场找到了他。

维瓦斯也很愿意见中国记者,因为他刚从中国回来。他的儿子当时正在中国留学,发现了一个新天地,于是邀请老爸也去中国。对中国完全一无所知的维瓦斯欣欣然奔赴了遥远的东方。去之前,只从西方媒体上认识中国的维瓦斯以为,中国是一个非常落后的国家。但实地一看,完全不是西方媒体描述的模样!吃惊之余,维瓦斯便一五一十地将他的所见所闻,撰文发表在他主持的网站“前夜”(LeGrandSoir.info)上。维瓦斯告诉我,这个网站的名字来源于马克思的一句名言,可译为中文“伟大的前夜”,意思是通过革命推翻旧政权、建立新政府的前一天晚上。我们一见如故,交谈甚欢,因为我们的新闻理念、价值观,甚至包括很多生活习惯都太接近了。后来,我曾受邀到他位于法国南部城市图卢兹市郊外的家中作客,那是一个典型的清贫知识分子的样板。

其实,维瓦斯是一位邮局的邮件分拣员,文学是他的“业余爱好”。1977年他发表小说《巴黎布鲁纳》,一举成名,并获得罗歇·瓦扬奖(Prix de Roger Vailland)。他注重精神生活,是一个极其正直的人,见不得别人撒谎。当发现亲眼看到过的中国在法国媒体上被扭曲成如此的奇形怪状,他无法沉默忍受,决定以文字发声,从写小说到各种政治小册子,一本接着一本地为中国辩护。

为了反驳“记者无国界”组织对中国的大肆诽谤、污蔑,我在《环球时报》上用“纪泽”的笔名刊登了一整版对维瓦斯的采访。维瓦斯从此与中国结缘。此后,维瓦斯两次受邀访问西藏,并阅读了大量有关书籍。2011年维瓦斯撰写并出版了《达赖喇嘛:并非如此“禅”》。这本书获得巨大成功,被翻译成六种语言,在全世界各国出版。书中揭露了达赖的种种谎言,使达赖的神话在法国碎了一地。在这里特别要提一句中国民间智库“太和智库”的理事长彭彬哥,他不仅慷慨解囊买下了维瓦斯著作的多种语言版权,而且特意邀请维瓦斯延长在华访问时间,以便接受当时我主持的中央电视台法语频道的专访,给予维瓦斯以巨大的精神支持。

法国作家马克西姆·维瓦斯及其著作《维吾尔族假新闻的终结》法文版封面

此后,维瓦斯又多次访问新疆,撰写了有关新疆真相的《维吾尔族假新闻的终结》一书,也引起国际上的广泛关注。前不久,他又撰写出版了《达赖喇嘛隐藏的一面》,进一步揭露达赖的真实面目。要知道,在西方,批评教皇都可以畅通无阻,但点评一下达赖却是“政治不正确”,要冒巨大政治风险。维瓦斯只求真相和真理,而不惧任何压力。他还主持领导了《摘下眼罩看中国》等多部有关中国的书籍的出版。

日前维瓦斯又告诉我,他的一本新书——还是有关新疆问题的——即将出版。这又将是一本会引起反华势力强烈震动的书,因为维瓦斯正在一层层剥开他们的伪装,将真相展现在世界面前。我期盼着阅读这本新书。

为了洗清蓄意泼在中国身上的种种污水,维瓦斯可谓殚精竭虑、呕心沥血。尽管法国一些反华力量一直视维瓦斯为眼中钉,一直想置之于死地,一直在想方设法试图打击他,但他却一直向我表示,为了真相和真理,他义无反顾。

今天,在维瓦斯周围已经聚集起一批具有同等信念的“斗士”,他们在默默地为中国、为真相发声。尊敬的维瓦斯先生,Bravo(棒极了)!

我还有很多值得一写的法国朋友,可惜篇幅有限。但我终有一天会把他们一一介绍到他们热爱并曾作出过他们的贡献的中国来。正是由于中法民间存在着这种真诚的交往,在法国主流媒体几十年来几乎一致负面报道中国的情况下,中法两国民众还能保持着一种诚挚、友好的感情,实在是来之不易。对此,我们应该珍惜、珍惜再珍惜!

(作者:郑若麟 复旦大学中国研究院研究员,太和智库高级研究员,《文汇报》前驻法高级记者)

(责任编辑:陶恒)